人才是一个城市发展进步的生力军,对于人才的投资并非有短暂的回报效应,一个城市的人才政策可以真正显示出其未来发展的远见性。

近日,北京出台《北京市引进毕业生管理办法》,正式发出“计划单列”式抢人大招,终于面向部分一流高校放开落户限制。强大如北京,也不得不放下身段抢人了,这背后释放的信号可想而知。

当下正处于打造“一带一路”国际合作新平台,建设上合示范区、自由贸易试验区等国家战略交叠期的青岛,对人才的渴求比以往更甚。在新一波城市人才拉锯战硝烟四起之时,青岛的底牌是什么?

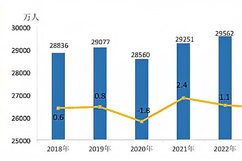

第七次人口普查数据显示,2020年青岛人口为1007.17万,突破千万人口大关,位列全国第16位,保持了良好增长。但从人口增速上来看,2010年到2020年十年间,青岛常住人口增加135.66万人,增幅约15.57%,两项指标未进入全国前20。

泽平宏观发布的《中国人口大迁移报告:2021》显示,近10年深圳、成都、广州年均常住人口增量超55万,郑州、西安、杭州、重庆、长沙年均常住人口增量超30万,人口持续向少数核心城市集聚。

这些城市均为所在都市圈的核心城市,近年城市发展较为快速、“抢人”力度十足。作为胶东经济圈中心城市的青岛,2020年GDP总量并不落后于其中的郑州、西安、长沙,为何在人口增速上逊色不少?

以同为特大城市的西安对比,自2017年抢人大战打响后,西安两年内7次升级户籍政策,落户政策的宽松程度居全国前列。相比之下,青岛的反应有些迟滞,直到2019年才出台了突破性的户籍政策,将毕业生落户门槛放宽到专科学历。

2020年4月,国家发改委提出鼓励有条件的Ⅰ型大城市全面取消落户限制、超大特大城市取消郊区新区落户限制。城市层次位列Ⅰ型大城市的济南,已在去年6月全面放开落户,并取消分区域落户限制。

而特大城市的青岛,在今年3月才开始实施“分区域、分类别、差别化”的落户政策,且只有三个代管县级市是全面放开落户限制。

再看人才政策方面,近年来青岛陆续出台多项人才政策,给予来青人才住房补贴、安家补贴,实施大学生“先落户后就业”政策,对高层次人才创业和人才特区创业项目提供扶持,对符合条件的高层次人才按标准给予奖励等。

青岛在以政策吸引人才方面不可谓不努力,但仍需将其与其他新一线城市来比较评估。西安2018年底开始仅凭身份证和毕业证就可网上落户,郑州2019年起租房满一年即可落户,杭州2020年推出可一键申请人才补贴的“人才码”,累计兑现青年人才政策12.4亿元……

相比其他城市提供的优渥条件,青岛的人才政策多为政策跟随,覆盖范围和受益者数量都比较有限,力度不够也缺乏特色,实际效应不够高。青岛可以在借鉴其他城市人才政策内容的基础上,对人才吸引的目标人群、方法、力度等方面进行改革和大胆创新,结合自身优势来构建特色化的人才政策。

以落户、购房、补贴等政策吸引人才,形成的效用是短暂的,充足多样的就业机会、可观的薪酬水平才能持续对人才形成最根本的吸引力。

就业质量由产业结构和经济水平决定,目前,青岛在在产业结构优化和区域协调发展方面仍有很大的改善空间。

以2019年为例,青岛三次产业比例为3.5∶35.6∶60.9,比例占优,但传统商贸、旅游、物流等行业比重高,而高技术服务业仅占GDP比重的4.2%。与此同时,作为青岛经济主导力量的制造业增速大幅下滑,从2018年的6.6%下降到到2019年的0.4%。

事实上,青岛的蓝色硅谷、国际院士港、国际人力资源产业园的布局,在吸引海洋、生物医学、工程技术类人才上表现出了明显的偏好,而对于艺术人文、金融等发展性学科人才的吸纳接受却相对较弱。

对比人才吸引力强劲的深圳,其侧重领域既有高新技术、金融、物流、文化等支柱产业发展,又包含新能源、互联网、生物、新材料等战略性新兴产业,在广度和深度上都显出了优势。

近年来,青岛的“双招双引”政策已初见成效,通过引进优质企业和优秀项目实现产业转型,集聚了大量优质人才。为进一步释放城市人才吸引力,青岛亟需促进制造业转型升级,发展高新技术产业等新兴产业,吸引更多高端创业创新人才,优化青岛的人才结构。

青岛应根据本地产业发展的实际和对标高层次人才的需求,增强学科的包容度和开放度,平衡各类学科的发展和各类人才的吸纳,建立产业与人才两者共享共建的耦合机制。

在产业维度实现人才吸纳多样化的同时,在空间维度扩大城市人才承载能力。《青岛市人才流失及其影响因素研究》显示,在城区工作的人才更多地选择留在青岛,而郊区的则流失较多,由于郊区发展缓慢、工资水平低而且房价偏高等因素导致的。

对此,青岛不仅要重点关注市内四区,也要对各县级市和郊区重视起来,改善郊县城市建设,出台相关就业补贴政策,保持各区县协同发展,突破人才流动的“内卷化”瓶颈,从而提高青岛整体全区域的人才吸纳能力。

根据齐鲁人才网的调查,市场化人才外流因素的影响因素占比中,经济牵引占30.35%,政策牵引占29.16%,而感情牵引和环境牵引分别占18.93%和15.44%,其他因素占6.12%。

可见,除政策和经济两大硬件外,软环境所占的分量也不轻。

作为典型的旅游城市,拥有冬暖夏凉、环境优美等自然优势加成的青岛,多次被国内外机构评为宜居城市,环境牵引因素成为青岛人才回流的正向因素。

在社会环境方面,青岛还需完善在税收、签证、医疗、社保以及子女教育等方面的公共服务,增强来青人员的生活幸福感和社会归属感。

文化培育方面,青岛现有文化融合了海洋文化、啤酒文化、西方文化等多种文化元素,缺乏明确清晰的青岛定位。引导、培育具有青岛特色的青岛文化,形成明确的青岛人文印象,加强城市营销和城市品牌宣传,吸引外地人来青,不断打响青岛的城市知名度,吸引和延揽人才折服于青岛的文化魅力。

从工作、生活、职业发展和业余休闲等全方位增强对新进人才的吸引力的同时,还需双管齐下,盘活人才存量资源。

目前,青岛只有两所学科方向性较强的双一流大学,高水平的综合性高校仍然比较欠缺。尽管拥有中国科学院海洋研究所、复旦大学青岛研究院、中国人民大学青岛研究院等高校的研究所,但是对于青岛学术水平和研究水平的带动作用还不够明显,呈现出“有大楼无大师守楼”的尴尬局面。

此外,青岛在校大学生数量跟武汉、西安、杭州、长沙等城市相比,处于靠后位置,同时高校数量相对滞后、教育资源缺乏、教育投入力度不足。根据人才培养边际成本计算,自主培养要远远低于引进人才的成本,但是,青岛高校毕业生留在当地的比例也偏低。

在国家、省市和高校人才政策的合力下,青岛正加大力度引入国内外知名高校来青办学。高校建设与城市繁荣互生共促,青岛依托属地高校和引进知名高校建成人才高地,有益于城市人力资本的增值。

总的来说,在当前各大城市对人才的争夺加剧的大背景下,引进人才与本土人才的培养并重、政府引才和市场选才并重、政策支持和城市公共服务并重、重视高端人才和多元化的人才观念并重是理性构筑城市人才高地的必然选择。